JR中央本線の車窓から、夏雲湧く恵那山遠望

UV・IRカットガラスで、車窓の景色が緑がかっています

(マウスオンでロールオーバー)

JR在来線の普通列車を乗り継いで2泊3日一人旅します。

旅の主目的は、信州の山荘で開かれる大学ワンダーフォーゲル部の同窓会への参加。

暮らしに時間的制約のない年金生活者、お盆休みの帰省ラッシュを避ける長旅を計画しました。

当日出発では、新幹線・特急列車を乗り継がないと同窓会の集合時刻に間に合いません。JRの繁忙期は指定席予約必須なので、前日に現地入りし一泊します。大時刻表で具に調べなくても、JRのWebサイトで乗り継ぐ列車がわかる便利な世の中。

クルマの長旅久しく、JRの切符の買い方をWebサイトで少し予習しました。

…ということで、早朝の閑散とした大阪駅『みどりの窓口』で乗車券のみ(クレジットで)買いました。

6時33分発の新快速米原行列車を含め、乗り継ぎの米原駅、大垣駅、名古屋駅、中津川駅、松本駅は“当駅始発”の列車です。大垣駅~名古屋駅間が朝のラッシュアワーで混雑した外は、座席がとれて楽な長旅でした。

JR中央本線の車窓から、夏雲湧く恵那山遠望

UV・IRカットガラスで、車窓の景色が緑がかっています

(マウスオンでロールオーバー)

当初7時03分発の計画ではタイトな乗り継ぎスケジュールでしたが、中津川駅で1時間余り待ち時間ができたので、途中下車して駅前の飲食店で11時昼食にしました。

JR中津川駅~JR松本駅間を直通運行する列車は特急(しなの)がメインです。一部単線区間もあって上り下りの特急を退避する普通列車の直通運行は、(早朝・夕刻を除いて)本数が限られています。長距離移動で(間合いを空けず)列車を乗り継ぐには、この区間がボトルネックになります。

JR中津川駅 ホーム

2両編成のワンマン・カーが木曽路を進む中、ICOCAで乗車した旅客はここで清算してね…と車内アナウンスが流れ、車掌が切符の検札に来ました。

JR松本駅のトイレは“温水洗浄便座”がありません。難儀。

大糸線の普通列車は(雪国らしく)内外に乗降ドアの開閉ボタンがあります。列車がガタガタ揺れる鉄路は(懐かしい)国鉄時代の乗り心地。

大糸線 列車がガタガタ揺れる鉄路

JR信濃大町駅 ホーム

JR大阪駅~JR信濃大町駅の(往復)運賃は6,930円(×2)。413営業キロ(<600営業キロ)で、往復割引なしです。

新幹線(のぞみ)と特急(しなの)を利用すると、指定席特急料金に(最)繁忙期の割増料金がかかり、交通費はほぼ倍額になります。往復普通列車を通せば(浮かせた特急料金で)、ビジネスホテル一泊の宿泊費がほぼ賄えます。

駅前のビジネスホテルに投宿

夕食はホテル近くの居酒屋で、翌朝はホテルの朝食バイキングです。

同窓会の集合時刻は午後13時の予定なので、午前中は市内観光にあてます。目に留まった市立大町山岳博物館へ徒歩で向かいました。

大町公園の展望広場に通じる坂道に長野県山岳総合センターの案内表札があり、先に立ち寄ってみました。

玄関ホールに高山植物の(盆栽仕立ての)標本展示があり、精巧な造形にしばらく見入りました。

また、ボルダリング壁が設えてあり、クライミング・シューズを大人用・子供用多数揃えて、市民のレクリエーションに開放されています。遊び盛りの児童にはいい体験学習になりそうです。

長野県 山岳総合センター

(マウスオンでロールオーバー)

ボルダリング壁

市立大町山岳博物館は、学生時代に二代目博物館に訪れてから久しく、三代目博物館全館リニューアル後は初めてです。

ホテルにあった市内観光パンフレットの割引券を利用しました。

市立大町山岳博物館

1階のカフェ・ショップでドリンク休憩後、3階の展望フロアから順路に沿って見て回りました。

お天気はゆっくり下り坂。北アルプス後立山連峰は広がる雲に隠れています。展望フロアからの眺めはいま一つでしたが、山頂パノラマ図の展示があるので景色は想像できます。ガラス窓越しでない写真撮影の便宜に、小さな開き窓が設えてあります。

3階展望フロア

2階の常設展示室は、郷土の自然を学ぶ資料の展示です。

日本列島の生い立ちが、複雑に絡み合った地質図と太古の地質時代の年代記で説明されています。

北アルプスとフォッサマグナの地質図

化石の標本と岩石の標本は、形成された年代と説明が個々に付されています。アンモナイトの大きな化石もありました。

化石の標本

岩石の標本

野生動物の剥製展示は、動きある姿に工夫されて面白いです。

爪を掛け樹木に寄り立つクマ、猛禽類に襲われ逃げる小鳥、毛繕いするサル、戯れるタヌキの親子、獲物に飛び掛かるフクロウなど、信州の自然豊かな森に棲む生き物の様子を映しています。

野生動物の剥製展示

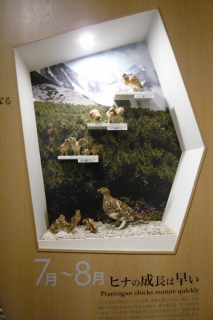

アルプス登山でお馴染みの特別天然記念物 ライチョウの生態が季節を追って順に展示されています。夏山シーズンの期間を通して、ハイマツの陰からライチョウの親鳥に付いて姿を見せるヒナ鳥。都度その大きさの変化に、成長の早さを感じていました。

ライチョウの生活

ライチョウのヒナの成長

夏のアルプス登山で一番惹きつけられたのは、真夏に残る雪でした。雪田・雪渓を辿る登山を満喫し、中でも円く削れた圏谷の壮観な眺めに、かつての氷河を思い馳せていました。

太古の氷河期にあった日本の氷河は以後すっかり消滅して、目にする雪渓は越年する豪雪地帯の残雪…と考えていましたが、近年の学術調査の上に、いくつかの雪渓が氷河であることが判明しました。

日本の氷河

ひっそり現存していた氷河と、圏谷を背に生息する雷鳥。共に“氷河期の生き残り”という取り合わせが、何だか面白いです。

1階の常設展示室は山岳とその山麓の文化を学ぶ資料の展示です。藁ぐつ、藁みの、大きな輪かんじき、木の雪かきスコップが、古より続く雪深い信濃の民の(難儀な)暮らしを想起させます。

門田の鍛造アイゼン、山内のピッケルなど昔日の山用品が、山岳登山黎明期の面影。

山岳文化の展示室

信濃の民の雪中装備

1階の特別展示室では、山小屋イラスト原画展の特別展が開催されていました。山小屋の間取りが建築設計図面を元に、立体構成でリアルに描かれたイラストレーターの労作。見応えあります。

古くは限られた個室数、大広間に布団を敷き詰め、ピーク時は老若男女諸共1畳に2人(以上)詰め込む雑魚寝スタイルの山小屋泊り。そんな山小屋も時代の流れでより快適な宿泊施設へ、さらにコロナ禍を経て、すっかり様変わりしました。

山小屋イラスト原画展

12時を回って山岳博物館を後にし、JR信濃大町駅に向かう道中でケータイに着信がありました。同窓会の参加者がクルマ、電車で順次駅前に到着しているようです。

駅近くのスーパーマーケットでバーベキュー食材など1泊分の食料を買い出し、大谷原の山荘に荷物をデポして屋外テーブルをセットした後、10名皆揃って高瀬渓谷の葛温泉へ日帰り入浴に行きました。

夕刻より山荘前でテーブルを囲みバーベキュー会食。大学卒業後それぞれの人生を歩み、齢を重ねた顔を向き合わせても、学生の頃の面影はそのまま。クラブ活動で“強く”印象に残っていた個々人のエピソードに話題が及ぶと、時が戻ったかのような感覚。多感な青年の頃の記憶が呼び覚まされ、人の繋がりの深さを思わずにいられない。

思い出話のうちに、夜が更けました。

旅の目的 大谷原の山荘に集う

朝から雨。午前中に熊に壊された山荘の外壁を応急修理し、次回の同窓会の日程を決め、ゴミ類は小さくパッキングして段ボール箱に詰めクルマに積み、山荘を発ちました。

皆でJR信濃大町駅の駅そばを食し、来年の再会を約して現地解散しました。

帰りもまた、普通列車を乗り継ぎます。

午後からの行程で深夜までに帰阪するには、JR松本駅~JR中津川駅間に利用できる直通の普通列車は一本しかないので要注意です。

木曽路の途中駅で特急の通過待ちをして、過行く列車を見るとほぼ満席の様でした。

JR名古屋駅~JR米原駅間の新快速乗車がJR大垣駅まで混みあっていた他は、帰路も座席がとれて楽な長旅でした。

JR松本駅 居並ぶ特急列車

帰宅後、今回の“夏合宿”の詳細な報告書(pdf)をメールでいただきました。

報告書作成者の活動記録もまた、学生の頃のクラブ活動を彷彿とさせる文体で楽しく拝読しました。感謝。